| �i6�j�V���N���[�h�i�����`�����`�E�����`�j�P�Q���Ԃ̗��E�E�E�E�E�g15�i2003�j�N4��13���` 4��24�� |

| �i�z�[���y�[�W�̐����e�ʂɋ߂Â��܂����̂ŁA�ʐ^�͑傫���Ȃ�܂���j |

| �N�V�������𑼏��ɗa�����Ȃ��̂ŕv�w�ʁX�ɗ��s���邱�Ƃɂ��܂����B���͈ȑONHK��TV�Ō��ē��ꂽ�V���N���[�h �ɗ������܂����B���x�̗��͔鋫�c�A�[�Œ�]�̂��郆�[���V�A���s�Ђɂ��܂����B�Q����15�l�ŁA���j���̒P�ƎQ����4�l�A �����̒P�ƎQ����3�l�ł����B�܂肵������A�W�A�𒆐S�Ƃ���SARS�̗��������n�߂����ŁA�ǂ����悤�����S�O�����̂ł����A�L�������ł�������艜�̕������s���Ȃ��̂Ŏv�����čs�����ɂ��܂����B |

| ����ځ@4��13���@���c���������i�Ԓ��j�� |

| �C�O�o���������āA�P�ƂŊC�O�ɗ��s����̂͏��߂Ăł��B��Ԃ���Ȑ���Ȃlj����牽�܂Ŏ����ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂� �C���������߂ĎQ�����܂����BYCAT����o�X�ɏ��7�F30�����cA.P�ɓ����B�Y����͓��Ă���������Ⴂ���C�̗ǂ������� �����ł����B��ו������̍s���SARS�̉e���ł��傤���H�S�R����ł��܂���B�₽��Ƀ}�X�N��t�����l����ł��B�����܂������A�~�߂�Ȃ獡�̂����A�܂��������s�����A�ȂǍl���Ȃ���9�F25��s�@�ɓ���AJAS867�������s�ւł��B�q��@��A300-600R�B |

|

|

|

| ���c��` | ������� | ������` |

|

20���x���10�F15�����A��A���v�X�����Ɍ��Ȃ���Ďq������{�C�ɏo�Ċ؍��̃\�E�����o�Ē����̓V�Ï��ɓ���

�����Ɍ������悤�ł��B���x1��m����͉��E�͂悭�����܂���B11�����H�BJAL�n�̐H���͍��ЂƂł��B�ΐ����������悭�h��܂����B14�F25�i�ȍ~�k�����ԁj�Ɉꎞ�Ԓx��Ő��������ł��B �����̋�`�ł͒N��l�}�X�N��t���Ă���l�͂��Ȃ���SARS�Ȃ����������ƌ�������ԂŁA���{���瓞���������s�҂͑S���}�X�N���͂����܂����B��q���܂���12����͑�ςȂ��ƂɂȂ��Ă���Ƃ͂��̎��N���\�z���Ă��܂���ł����B�����͏����ȋ�`�ő�^�@�Ȃnj�������܂���B�{���͗[���̗�Ԃŗ��B�Ɍ������\��ŁA����܂ł̎��Ԑ����̊ȒP�Ȋό������邱�ƂɂȂ�A����ɗ��܂����B |

|

|

|

| �����̏�� | ���� | �V���N���[�h�N�_ |

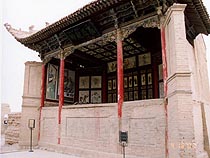

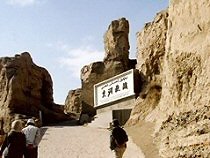

| �����͏�ǂň͂܂ꂽ���œ�����k�ɖ傪����܂��B���݂̏�ǂ͖��̎���i1370�N���j�̂��̂ŁA���Ⓜ�̎���͂����Ƒ傫�����������ł��B15�F50�`16�F30���̓��̐�������w�B�E�[�̎ʐ^������̂���ɐ��̑����猩���A���ꂩ�痷�̎n�܂�V���N���[�h�̋N�_�ł��B |

| 18:05���������B�s���Q���ԁA��Ԃ͉��y�����̔��������Ȃ��������葖��܂��B�Q���4�l�̃R���o�[�g�����g�Œj���̒P�ƎQ����4�l�Ŗ�x���܂Ō�薾�����܂����B���B�܂�600�����A��13H�̗\��ł��B ���Ƃ͓��{��JR�̃O���[���Q��̂��Ƃł��B�h�A�ɂ͌���������A�����̓��������@�r���u���Ă���܂����B |

|

| ��s��Ԃ̓�� |

| ����ځ@4��14���@���i�Ԓ��j���B�@���@ |

|

|

��6������ڂ��o�߂܂������܂��^���ÁA�����S�y�Ŗk�����Ԃ��̗p���Ă���̂Œ����̐^�ɓ����邱�̕ӂł�6���������疾�邭�Ȃ�܂����B6�F45���B�����B���ӏh������z�e���ɍs�����H��ۂ�܂����B���[���b�p�̍����z�e�����݂̑f���炵���z�e���ł��B���̖��͗��B��V���X�ł��B |

| ���B�̒� | ���B��V���X |

| �����ɉו���u��9�F00�ό��o���B�����͐ΌA�啧�̂����z�쎛�̌��w�ł��B���B�͉��͂ɉ������ג������ŁA���̉��͂ɉ����đ���܂��B���͂͊������̂悤�ł����앝�͂�����ł�����܂���B���B�̋�͍��o�����Q��������܂��A����ł��܂����B |

|

|

|

| ���B�x�O | ���Ƌ��_�� | ���Ƌ��_���̊�� |

|

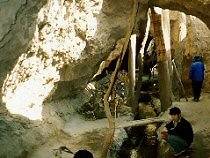

���B�x�O�܂ŗ���Ƃ������肵����ɂȂ�܂����B�������R�ɂ͂قƂ�ǎ�����������܂���B���ɉ��͂�����Ă���̂ɂł��B11�F15�g�C���x�e�B�ܘ_�g�C���̌����Ȃǂ���܂���B���߂Ẵg�C������ł����B�����̑�s�s�ȊO�̒n���ł̓g�C���͂��܂�ɂ������̂Ő�̂ق����܂��������ł��B 12�F15���Ƌ��_�������B���̃_���͉��͂������Ƃ߂č�������̂Œ����ł��L���̔��d�ʂ��ւ�̂������ł��B12�F15�`13�F15�_���̉��ɂ��鉷���@�����X�g�����Œ��H�B�i�����L�x�Ŕ��������B���̃_�����獂���{�[�g���z�쎛�Ɍ������܂��B�͉��s�����[���傫�������[�͐悤�ő�^�̑D�͎g���Ȃ��悤�ł��B�i�ނɂ�Ċ�₪�j���L�j���L�˂��o�����ɂȂ�A�ړI�n���z�쎛�ł��B |

|

|

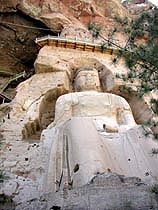

�ΌA�͉��͂̐藧�����R�ɒ����Ă��Ă��̐�183�ŁA���`���琴���ɂ����č��܂ꂽ���̂ł��B�Ȃ��ł�173�A�̑啧�͍���23��������܂��B�啧�̏�ɂ���169�A�͓��ɌÂ�420�N�̂��̂œ��ʗ����i300���j���Č��w���܂����B�}�X�̉�ꂩ��������q���悶�o��Ȃ���Γ��B�o���܂���B�|����̏����͖����ł��B |

| �z�쎛�啧 | �ΌA |

| 16�F03�{�[�g�Ń_���T�C�g�ɖ߂茳�������𗖏B�Ɉ����Ԃ��܂����B 20�F00�`�^�ʔѓX�ŗ[�H�B�ۃe�[�u���ɍڂ肫��Ȃ��قǂ̗����ł��B���A�A���A�r���ł�����ł��B�L���ȗ��B���[�������o�܂������A���́H�H���{�̕��������B���ɕ����Ă���R���A���_���D���ɂȂ�܂���B 21�F05�z�e�����B |

|

| ���B�̗[�H |

| �O���ځ@4��15���@���B���i�Ԓ����j�@���@ |

|

���B�̗��h�ȃz�e����6���N���B�܂��^���Âł��B��l�ŐQ��̂����������������Ȃ����̂ł����B�˒�����F��Ȃ��Ƃ��C�ɂȂ�܂��B �����͗�ԂŎ��܂ōs���\��ł��B8�F30�z�e���o���B8�F45���B�w���B���i�O���[���j�ҍ����Ŕ��ԑ҂��B9�F30���B���E�����`�s���Q����}�ɏ�ԁB |

|

|

|

| �ԑ�����̉��� | ���̉� | ���y�����𑖂� |

|

|

|

| �ԑ�����̌V�A�R�� | �T���� | STOP���������w |

|

��Ԃ�18���Ґ��̒������Q���ԂŁA���ԗ���1�������A������Ă��܂���B���̎ԗ��͔�s�@���݂ɍ����̂Ō��n�̐l�͗��p���Ȃ������ł��B���B���o��Ǝԑ����痜�̉Ԃ��炢�Ă���̂������܂��B��Ԃ͍ŏ����͂ɉ����đ���܂��B��Ԃ̍��x���オ���Ă����Ǝv�����獶��ɖ��N������V�A�R��������܂����B5000�����̎R�X���A�Ȃ��Ă��܂��B����800�����̌V�A�R���̐�������́A�J�̋ɒ[�ɏ��Ȃ����̕ӂ��ʂ̏d�v�Ȑ������������ł��B12�F50�`�H���ԂŒ��H�B�j���u�߂ⓤ���Ȃǂ��o�܂����B�����ԑ���Ƃ����̂悤�Ȍi�F�ɂȂ��Ă��܂����B���قƂ�ǐ����Ă��܂���B����̘T������Ƃ���ǂ���Ɍ����܂��B 15�F30��Ԃ��X�g�b�v���ē����Ȃ��B2���Ԍo���Ă��A3���Ԍo���Ă��~�܂����܂܁B�͂邩�O���̍����̂��߁A�e�w�ŗ�Ԃ�����q���ɂȂ��Ă���l�q�ł��B 20�F00�H���Ԃŗ[�H�B�����͖ړI�n�̎��̃z�e���ɂ��鎞�ԂȂ̂ɁA�܂������������Ă��܂���B�����łǂ����邩�Y����A���n�X���[�K�C�h����Ƌ��c�A���������̂�҂����ł͔\���Ȃ��̂ŁA400�������ꂽ���o�X���ĂԂ��ƂɂȂ�ҋ@�B��������x�������͂��̃o�X�������ŗ��ꂸ���ɂȂ��Ă��܂��܂����B�K���Q��ԂȂ̂ł������Q�邱�Ƃ��o���܂����B |

| �l���ځ@4��16���@�����������@�@���@ |

| ���ǃo�X�������A��Ԃ����������ɂȂ�܂����B��Ԃ͋����ƌ����w�̒ǂ��z���Ԑ��Ɏ~�܂����܂܂ł��B8�F00���H�B�H���Ԃ�3����H�ׂ�͂߂ɂȂ�܂����B9�F30�o�X����瓞���B��Ԃ͂܂����������ɂȂ��̂œr�����Ԃ���10�F45���Ɍ������ăo�X�����ԁB��͒����B����������̏��^�̃o�X�ň����܂�900�����𑖂邱�ƂɂȂ�܂��B�����͖̂钆�ɂȂ�悤�ł��B |

|

|

|

| �����̒��� | �������ؓ� | ���t�o�ق̒��H |

|

�܂����t�Ɍ������Đi�݂܂��B���̓��͉��ɖ����̒��邪���X�ƘA�Ȃ��Ă��܂��B�{���Ȃ炱��Ȃɋ߂��Ō����Ȃ��̂Ɏv��ʖׂ����ł����B�ꕔ���̎ז��ɂȂ�Ƃ����P����������������A���̒f�ʂ�������̂ł�������10�����炢�A����4�����炢�ł��傤���B�D�̉�ł��B����̂��̂̏�ɖ�����悹�����̂�����������̂������ł��B�D�ɑ�����������ō���Ă���܂��B���̕ӂ肩��W�����߂���Ƃ��������ɂȂ�܂��B 13:55���t�����B�o�X��������O�▜�����ؓ����ʐ^�ɎB��܂����B�{���Ȃ猩���Ȃ��������̂ł��B14�F00�`14�F45���t�o�قŒ��H�A���ς�炸�����R�̗����ł����B ����g�C�����J��Ԃ�18�F30���i��ӂ̖ړI�n�j�̒���ʉ߁B18�F50�`19�F30�Û����w�B |

|

|

|

| �Û��� | �Û��ւ̌����g�� | �����̒���̏I�[ |

|

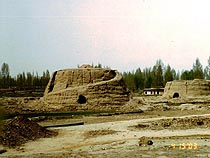

���݂̉Û��ւ�1372�N�ɍ��ꉽ�x���C�����ꂽ���̂ŁA����11���̏�ǂɈ͂܂ꂽ�����3.3���u�Ƃ����L��ȗv�ǂł��B������3���c���Ă��܂��B��ǂ̏ォ�疜���̒��邪���X�Ƒ����Ă���̂������܂��B���ꂪ�k���̐�܂ł���킯�ł��B�����������̒���̐��[�ɂȂ�܂��B���������ʂ��������̂��^��Ɏv���܂����B10�����炢�̒�q���|����ΊȒP�ɓo�ꂻ���ł����ǁB�ł��l���Ă݂�Ɛl�͏��z�����Ă��n���Ԃ͉z�����܂�����ʂ͂������̂ł��傤�B

19�F45�`20�F40�Û��ւ̒��̃��X�g�����ŗ[�H�B����x�e������4��17���ߑO1�F00�����o�قɒH�蒅���܂����B��������ō����ɂ��Ȃ�܂����B |

| �ܓ��ځ@4��17���@�����������@�@�܁@ |

|

|

|

| �����o�� | ���ьA�S�i | ���ьA����� |

|

|

���������̋G�߂����܂ʼn��ɗ���Ƃ����Ɗ����Ȃ��Ă��܂����B�h�����������o�ق͒g�[�����������ɐk���Ă��܂����B�ό��q�͉Ă������Ȃ��炵����[�͂���܂����B6�F00�N���B�����ԐQ���̂��H7�F45�z�e���o���B�����͞��ьA�̌��w�ł��B�������o��Ƃ����������炯�̍����ł��B���H�̉���1�����炢����オ���Ă���̂��_�݂��܂����A�悾�����ł��B |

| ���ьA25�A�k�� | ���ьA25�A���� |

|

���ьA�͈����̓�68km�ɂ��鞾�ѐ�̗��݂ɍ��ꂽ�ΌA�œ��ォ�琴��܂ł�41�����c���Ă��܂��B�Y���͂̂��肵�������ɂł����鐴��̏C���Ō|�p�I���l�������悤�ł����A�����͕lj�A�Ȃ��ł���25�A�̕lj悾�����ł��B�lj�̓��e�͏@���������ɂ������̂ł��B��6�A�͑傫�ȑ啧�l��1�K��2�K���猩��܂����B ���A���͑̂ɐZ�ݍ��ނ悤�Ȋ����Ők���Ă��܂����B�O�̋C���́|8���ł����B11�F15���ьA���o�����悤�Ƃ�����A�o�X�̃G���W�����s���A���܂�̊����ɐ������̑e���i�̌y������������̂ł��B�o�[�i�ŔR���^���N��g�߂��肵��1���Ԃ��炢�̊i���̖��悤�₭�E�o�A���x�̓o�X�ɕ����߂���Ƃ���ł����B |

| 15�F05�����o�قɓ����B 15�F10�`15�F45�z�e���Œx�����H�B 17�F30�`18�F50�����������̗k�搶�̔����A�u�`�B �����̌��w�̑O�Ɏ��O�w�K�ł��B 20:00�`20�F45�z�e���ŗ[�H |

|

|

| �����o�� | �z�e���̎��� |

|

21�F05�`22�F00�z�e���Ŕ�V�̕��̃V���E�����茩�܂����B����͔����A�Ȃǂ̕lj�ɕ`���ꂽ��V��\�����x��ł��B�Ⴂ�����i�z�e���̏]�ƈ��j�ɂ�邵�Ȃ₩�ŗD��ȗx��ł����B ���̃z�e���Œ��x���@�B�̌��{�s�����Ă��Ē������Y�}��NO.5�����Ă��肱�̃V���E�����Ă��܂����B |

| ��V�̕��V���E |

| �����̂��̃z�e���͂Q���Ȃ̂ŁA���܂ŗ��܂������̐�������܂����B�������ˑR�������o�Ȃ��Ȃ����肵�čQ�ĂĂ��܂��܂��B���͂������ł����琅��������悤�ł��B |

| �Z���ځ@4��18���@�����@�@���@ |

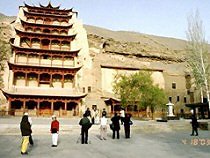

| �{���͂��̃c�A�[�̍ő�̌����̔����A�̌��w�ł��B8�F40�z�e���o���A9�F00�����A���B�����������̂ƁA�ό��V�[�Y���ɂ͂܂������̂Ől�����Ȃ��B�T���ƂX���͐l�o��������A�̌��w���ɑ҂����Ԃ��������邻���ł��B |

|

|

|

| �����A���] | �����A����� | �����A�啧�O |

|

|

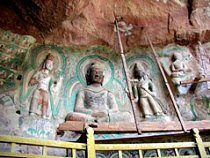

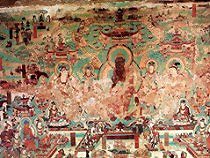

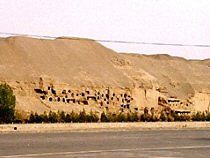

�����A�͖��R�̓��[�̒f�R�ɊJ�킵����K�͂ȐΌA�Q�Ŏl���I����\�ܐ��I�܂ł̖�1000�N�̊Ԃɍ��ꂽ���̂ł��B����492�A���m�F����Ă��܂��B�Y����lj�͑������ꂽ��A����������A�ϐF������A�C�O�Ɏ����o���ꂽ�肵�Ă͂��܂����قږ��Ăɕ�����ۑ���Ԃł��B�ΌA���w��1�K��2�K�ɂȂ��Ă��āA�ʘH�Ɏ肷�肪�t���ĕ����₷���Ȃ��Ă��܂��B |

| ��328�A | ��57�A |

| ����u�`���Ē������k�搶�i���{�ɗ��w�o���̂��钆�N�̏����j�̈ē��ō��v17�A���w���܂����B�����������Đ��ʂ̑傫�Ȍ����������A�̃V���{���ɂȂ��Ă����96�A�A����35���̑啧�l�������Ă��܂��B��328�A�̑Y��������̂��̂ōł��|�p�I���w���[���ƌ����Ă��܂��B���[�ɂ���͂��̑����A�����J�Ɏ��������{�X�g�����p�قɂ��邻���ł��B ��57�A�͍ł��������ƌ������F�ł��B�G�t����X�J�[�t�̊G�Ƃ��Ĕ����Ă��܂����B���R��v�����u���l�v�ƌĂ̂ŗL���ł��B�Ȃ����A���̓J�����͖ܘ_�̂��Ɖו��̎������݂��֎~�ł��B�ʐ^�̓p���t���b�g�i280���j����ł��B 14:45�����A���o���A15�F22���R�����B |

|

|

|

| ���R | �����ƘO�t | ���N�_�ɏ�� |

|

���R�͐����Δ�Ԃ悤�ȍׂ������łł������������R�ł��B�������S���������Ă��܂���B���[�̎ʐ^�̎R�̏�܂œo��܂����B���ォ�牺�Ɍ����ƘO�t���悭�����܂��B�����͊���̐̂���͂�邱�ƂȂ��N���o�Ă��邻���ł��B�����ʼn���1�������炢���N�_�ɏ��܂����B��ᎂ�������肵�Ă���̂ł����A�ȊO�ɂ悭�h��܂��B 17:00�����o�قɖ߂�܂����B�[�H�܂Ŏ��Ԃ��������̂ň�l�ŋ߂��̎s����U���A���������������ς����킳��Ă��܂������B |

| �����ځ@4��19���@�������n�~�@�@���܁@ |

| 5���ɖڂ��o�߂Ă��܂��܂������܂��^���Âł��B�����͓����̋߂��̊ό��̌�A���悢��V�d�E�C�O��������ɓ���܂��B |

|

|

|

| �ʖ�֓���� | �ʖ�� | �z�ւ����Α� |

|

7�F45�z�e���o���A�����o��Ƃ������������A����ɂ͌����炵�����̂��S�����������̒��������܂ł�����Ƌʖ�֓�����ɂȂ�܂��B9�F10���B�����Ƃ���ȏ��ɂ����y�Y�₪����܂����B�����͊��̎���̍Ő��[�̌R����n�ŁA���ݎc���Ă���̂͑傫�ȓD�̉��ł��B�������тイ�тイ�����r��Ă��܂����B�����̌R�l�B�͂��������h���������Ƃł��傤�B���̋ʖ�ւ�50km���ꂽ�z�ւ̊Ԃɓ_�X�����Α�łȂ����z�̐N���ɔ������̂������ł��B 10�F45�z�֓����B�ŋߍ�����Ǝv�����ǂ┎���ق��ł��Ă��܂������A����̂��̂����Α�݂̂ł��B���̐̉��ۂ��u���̕��z�ւ��o���Ό̐l�������v�Ɖr�����֏��ł��B������̕��͋߂��ɐ�����ꕒ����������I�A�V�X�ł����B |

|

|

11�F45�z�֏o���B12�F20���畧���ɗ��܂����B�����������A�Ɠ����悤�ɐ�̉��̒f�R������č���Ă��܂��B�k鰂��瓂�̕lj悪16�����c���Ă��܂����A�c�O�Ȃ���قƂ�Ǒ������Ă��Č��^�𗯂߂Ă��܂���B |

| ���畧�� | �V�d�E�C�O�������� |

|

�����̒��ɖ߂�13�F15�`14�F00�퍑�o�قŒ��H�B 14�F08�������o�����ăn�~�i�����j�Ɍ������B������������܂łǂ��܂ł��^�������ȓ��������܂��B ���ꂪ�I���Ɛ������ƌ���������V�d�E�C�O��������ɓ���܂����B���������̍�������Ȃ��낤���Ǝv����悤�ȕs�т̑�n�Ɋ������܂��B �����g�C�����J��Ԃ��[��6�����A�����ɖ��N������V�R�R���̓��[�������ė��܂����B 20:00�n�~�i�����j�����B�z�e���͙����o�قł��B21�F00�`22�F00�z�e���ŗ[�H�B |

| �����ځ@4��20���@�n�~���g���t�@���@�@���@ |

| 6:10�N���A���Ȃ芦���B 7:00�`7:50�z�e���̎��͂��U�� 8:30�`9:00�z�e���Œ��H �n�~�͐V�d�E�C�O�������擌���̒��S�n�Ől��33���l�A�n�~�Z�̎Y�n�Ƃ��Ė����m���Ă��܂��B |

|

| �����o�� |

|

|

|

| �A�e�B�J�����X�N | ���X�N���� | �n�~9���̉��_ |

| 9�F30�z�e���o���A9�F40�`10�F25���X�N���w�B�n�~�����͐�������돂�ɃE�C�O�����̒n�������ŁA1697�N����1930�N�܂łX��Q�Q�R�N�ɘj���ăn�~�����A���̉����������ɖ����Ă��܂��B�A�e�B�J�����X�N�̓C�X�����l���̎��@��1668�N�����A5000�l���e�ł��邻���ł��B�n�~9���̉��_�͉����̓����S���̃p�I�A�O���͊��A�����̓C�X�����l���œ����̊O���̋�J���f���܂��B���̌�n�~�n�攎���ق����āA���̃z�e���ɖ߂蒋�H��ۂ�܂����B |

|

|

|

| �J���[�Y�ƓV�R�R�� | �Ζ���� | ���R���� |

|

12�F40�g���t�@���Ɍ������ďo���B13�F15�i�F�̗ǂ��J���[�Y�ŋx�e�B�J���[�Y�Ƃ͍����R�̖��N�Ⴉ��̐�������̒n�������������A�G���Ɖ����Œn�����H����蔨�Ȃǂɓ��������ŋN���̓C�����̂悤�ł��B �Ζ���˂��ԑ�����悭�����܂��B�Ȃ�ō����ɂ�����Ζ����o��̂����{�l�Ƃ��Ă͕������������Ƃł��B17:00�s�`�����̍��R���������B������̊K�i��o��ƓˑR���E���J���������������o�����܂��B�{�����Y��ȍ��R�ł��B���������ł͂���܂���B�Ή��R���E��Ɍ��Ȃ���19�F00�g���t�@���ɓ������܂����B�z�e���͗ΏB�o�فi�I�A�V�X�z�e���j�A�Q���ł��B20�F00�`21�F00�z�e���ŗ[�H�B��Q��ڂ̐�������܂����B |

| ����ځ@4��21���@�g���t�@���@�@���@ |

| 6�F50�N���B�����͐����R�̃g���t�@���ό��̓��ł��B |

|

|

|

| �ΏB�o�� | �z�e���̒��H | �����I���H |

| ���̎ʐ^���Q�������ΏB�o�فi�I�A�V�X�z�e���j�ł��B�����ɔ�ׂď]�ƈ��̑ԓx�������ł��B����̖��ł��傤���H���z�e���̋߂����U������ƕ����I�̗V�����H�������Ă��܂��B������̕����̖͐V�肪�o�n�߂Ă��܂����B�����ł͊ۖV��ł������B���H�̓E�C�O���n��ɓ����Ă��Ă��r�̓������鑼�͍��܂łƕς��܂���B |

|

|

|

| �x�[�N���N�畧�� | �A�V�^�[�i�Õ� | �Õ������ |

|

9�F00�z�e���o���B�Ή��R������Ɍ��Ȃ���9�F30����x�[�N���N�畧�������w�B�Ή��R�̒J�Ԃ��痬����̕��ɓ��A�v�A���̎���ɉ�����M���������č�����ΌA�Q�ł����A�C�X�������k�̔j���O���T�����̔������Ō���e������܂���B���͋C����������x�ł��B ������10�F40�`11�F05�A�V�^�[�i�Õ��Q�̌��w�B�������Z���Ɠ��̐��B�Z���̕�n��273�N����778�N�̂��̂ł��B�n���ɂ���掺�Ɏ߂ɎQ��������A���D���A����A�Õ����Ȃǂ̕����i��������������A�lj��~�C�����c���Ă��܂��B�Q��܂����B |

|

|

|

| �����̏郍�o�� | �����̏钆�S | �����̏郉�N�_�̐e�q |

| 11:15�`12�F10�����̏錩�w�B�����͊���ɍԂƂ��Ēz����A���̌㍂�����̓s�Ƃ��Ĕɉh���Ă������Ŏ���5�����Ɉ�Ղ��c��܂��B��������烍�o�Ԃɏ���Ē��S�܂ōs���܂��B�������͌��^��������Ȃ��قǕ������Ă��܂��B�����O�����C���h�ɍs���r����������Đ��@�����ƌ����A�O����������ی삵���̂������ł��B |

|

|

12�F25�`12�F45�Ή��R�Ŏʐ^Stop�B������{�������Ȃ��r���Ƃ����R�ł��B����100�����A��k10�����̎R�ʼnĂɂȂ�ƒn�\����̗z���ɂ���ĔR���Ă���悤�Ɍ����邻���ł��B |

| �Ή��R | �Ή��R�R�� |

|

|

|

| �g���t�@���̃o�U�[�� | �J���[�Y |

|

�ߌォ��o�U�[�������ĉ��܂����B�������o�U�[���͉��ł������Ă��鏊�ł��B�H���i�A���p�G�݁A�O�~�A�n�D�i�A����ށA���َq�A���[�������A�L�q���Ȃlj��ł����肻���ł��B�Б��̃T���_���ł����肻���Ȑ����ł��B�F�����������܂����B300�~�`500�~/kg�ł��B 16�F15�`16�F50�J���[�Y�����ٌ��w�B�G���Ɖ������������鏊�����܂����B���ɉ������@��i�ނ̂͑�ς��������Ƃł��傤�B�Ȃ�ł����l���g�����Ƃ������Ă��܂��B |

|

|

|

| ���͌̏����� | ���͌̏钆�S | ���͌̏�[�� |

| 17�F30�`18�F25���͌̏錩�w�B�Q�̐삪����鍂��ɂ���隬��Ղł��B����ɍ��ꂽ���̂ł����A���^�̂͂����肵�����̂͂���܂���B�������藧�����R�ł��̒��ɂ���܂�����V�R�̗v�ǂ��������Ƃł��傤�B |

| 18�F55�`20�F00�E�C�O�������ƖK��A�i���Ƃ����̂��ĂȂ��ɉ����ď����̗x��̔�I������܂����B |  |

|

| �E�C�O�������ƖK�� | �����̗x�� |

| 20�F15�z�e���ɖ߂�܂����B�[�H�͎q�r�̊ۏĂ��ł����B |

| �\���ځ@4��22���@�g���t�@�����E�����`�@�@���@ |

|

|

8:30�z�e���o���B�E�����`�Ɍ������č������H��˂�����Ƃ₪�ĉE��ɓV�R�R���������Ă��܂����B |

| �V�R�R�� | ���͔��d�Q |

| �^�����Ȗ��N������������Ă��܂��B��������̂��߂��A���̕ӂ肩��g���t�@���܂ł̍������瑐���ɕς��܂����B���͔��d������Ȃ悤�ł��B |

| 11�F20�E�����`�����B 11:30�`12�F40�V�d�E�C�O�������攎���ٌ��w�A��\�I�ȓW���i�͓��{�ɂ������u���[�����̔����v�ł��B�r�т̖X�q�ɉH�������O�~�ɂ���܂��Ė����Ă���~�C���ł��B�V�ٍH�����ł����B |

|

|

| �V�d�E�C�O�������� | �J�U�t���̃Q�� |

| 13:37�`14�F20���N�̃��X�g�����Œ��H��A�V�r�Ɍ������ĎR�ɓ����ė���ƃJ�U�t���̋��Z��ɂȂ�Q�����_�݂��܂��B���̃Q���ɏh�����邱�Ƃ��o���邻���ł��B�������炱���܂łɎR�ɖ����Ă���̂͂��������ł��B |

|

|

14�F45�`15�F45�V�r�ό��B�ŋ߂ُ̈�C�ۂŒr�̕X���܂������Ă��܂���B��T�ɂ��Ⴊ�~���������ł��B |

| �V�r | �{�S�^�R�i5445m�j |

| �{���Ȃ�X�Ƃ����Ζʂɕ����ԃ{�S�^�R�̐�i��������͂��Ȃ̂ɏ���Ă����C�Ȃ��炢�X�������Ă��܂��B |

| 17�F30�V�r����E�����`�Ɉ����Ԃ��o�U�[�������w�B�o�U�[���̂���SARS�̐��������Ă���܂����B���ɒ����ʼn��n�̃E�����`�܂�SARS�̊댯�����܂�܂����B |  |

|

| SARS�̐��� | �E�����`�s�� |

|

�Ȃ��E�����`�̒��S�X�͍��w�r�����ї������s��ł��B�l���P�S�S���l�B 19�F00�z�e�����B�z�e���͔���؎�X5���ł��B20�F00�`21�F30���X�g�����O�����^�`���ŗ[�H�B |

| �\����ځ@4��23���@�E�����`�������@�@���@ |

|

8�F00�z�e���o���A8�F30�E�����`��`���B��`�͐V�������h�ł��B�����͂���Ȃ̂Ƀn�~�Z������Ȃǂ������Ă��܂����B 9:25�E�����`�� 12:15������ ��������q��CZ9235�ցBB-757�^�@�B��s���Ԃ͂R���ԋ߂�������܂������A���^�����Ȑ�ŕ���ꂽ�R�X�����n�����Y��ł����B |

| �E�����`��` |

|

|

|

| �`�b������ | ���n�� | �n�� |

| �����̋�`�ŐH��������A14:15�`16�F10�����̊ό��͍ŏ��ɕ��n�ڂ̌��w�ł��B�傫�ȑ̈�ق̂悤�Ȍ����̒��ɑ�R�̕��n�ڂ�����ŗ����Ă��܂��B���̂ق��͂܂��@��N�����Ă���܂���B�P���B����3���B�܂ł���܂��B |

|

|

16�F15�`16�F50�`�n�c��ˌ��w�B�R�S�̂���ŁA���̒n���ɋ�����R�̂悤�ɖ��܂��Ă���Ƃ��H�Βi����܂ł���A�ォ��̌i�F���Ȃ��Ȃ��ǂ������ł��B |

| �n�c��� | �˂̏ォ�� |

|

|

|

| �ؐ��r�k�M�ܑ� | �ؐ��r | �k�M�܂̕��C |

| 16�F57�`17�F45�ؐ��r���w�B���@�Ɨk�M�܂Ƃ̃��}���X�ł���ꂽ�ۗ{�n�ł��B�r�̂قƂ�Ɍ���ŗk�M�܂̑����ŋߍ�蒼����܂����B�ȑO�̑��͌��݂̐l������������Ēʂ�قǂ����������ł����A���I���o�����Ɛ̂ł͈Ⴄ�̂ł��傤�B���@��k�M�܂����ۂɎg�������C���c����Ă��܂����B�����͌��݂�43���̂������N���o�Ă��Ď�ŐG��邱�Ƃ��o���܂����B�i5�p��j |

|

|

|

| ���O | �������S | ���������L�q |

|

�[�������̒��S�̏��O�ɗ��܂����B���{�ŏ��t���œ��X���錚���ł��B�������猩���铹�H�����L���A�Â����̂Ƌ��������Ȃ���s�s�v�悪����Ă���Ɗ����܂����B19�F35�`20�F45��������16��ނ��L�q�̗[�H�ł����B�L���ȓX�̂悤�ł����A���l���؊X�̂ق������������Ǝv���܂��B21�F00�z�e���ɓ���܂����B |

| �\����ځ@4��24���@���������c�@�@���@ |

| �����̃z�e���͐����c��o�فi4���j�ł��B 5:20�N���B�������ŏI���ɂȂ��Ă��܂��܂����B 7�F00�`7�F30���H�B �S���������h�ȃz�e���ł����B |

|

| �c��o�� |

|

|

|

| �����O�� | ��哃 | �������Ɛ����W�] |

|

�����̌ߑO�������ς��͐����ό��ł��B8�F00�z�e���o���B 8�F30�`9�F30�������̑�哃�����w���܂����B��������648�N���̍��@�ɂ�茚�Ă�ꂽ���̂ŁA���ݓ�����1/7�̋K�͂ɏk������Ă͂��܂����R��A���O�A�ۘO�A��a�A��哃����Ȃ��Ă��܂��B ��哃�͌����O����652�N�C���h���玝���A�����o�T�╧����ۑ����邽�ߍ��ꂽ���̂ł��B7�w�ō���64���ł��B20�������ēo��܂����B���߂͗ǂ������̂ł����A��J���ďオ�������ɂ͓W�]�o����悤�ȍ\���ł͂Ȃ��A������̑�����`���悤�Ȃ��̂ł����B�������ł͑m�����������܂����̂Ŏ��ۂ̏@���������Ȃ���Ă���悤�ł��B |

|

|

|

| 蟐����j������ | �o�y�i | �ʓ��r |

| 9�F45�`11�F30�@�Ō��蟐����j�����ق̌��w�ł��B�����L���̔����قŐ�j���ォ�琴�܂ł̕�������Ă��܂��B�Q�σ��[�g�̑S����1.6�����ɂ��Ȃ葫�������т�܂��B�������Ȃ��W�����Ɏʐ^�̎��q�����n�߂Ƃ��āA��j����̍ʓ��r�A�u����̐���A�O���̊��A���̕�̕lj�Ⓜ�O�ʂȂ�3000�_������܂��B |

| 12�F30�`13�F30���ׂĂ̊ό����I���A������`�̃��X�g�����Œ��H�B 14�F30�o���葱�� �����S�̂�SARS���L���萼����`�ł͋�`�E���A����A��q���ׂĂ��}�X�N���p���Ă��܂����B 15:05������JAS�@JD868�ցiA300-600R�^�@�j�� 19�F44���c���B ��s�@��SARS�̂��߃K���K���ł����B |

|

| ��10���߂�����ɖ߂�܂����B�����ĕ��ׂ��Ђ��܂�����SARS�ł͂���܂���ł����B�@�@�� |

| ���̊��z |

| SARS�̑����ɂ��߂��������ɍs���ė��܂����B�����Ƃ����Ă�������萼�̕������ł��B ������萼�̒����͍L���B�ƂȂ�̒��ɍs���ɂ����S����������܂��B�����Ă��̊Ԃ͌��n������̍����A�R�ɂ͑��������Ă��܂���B |

| ���������琅��������B�ˑR�������o�Ȃ��Ȃ����肵�܂��B��C����������ł��܂��B�g�C���͂����� �ł��B���{�̂T�O�N�O�̔_�ƂƓ����ł��B��̕����܂����ƌ����͖̂{���ł��B�i��s��͈Ⴂ�܂��j |

| �S���̐����◖�B�̋C���͓��{�Ƃ���قǕς��܂��A������͂����Ɗ����B���ьA �ł�-�U���ɂ��Ȃ�e���i�̃o�X�̔R��������t���Ă��܂��܂����B���A�̒��͂ǂ����[�X�Ɨ₦����Ő����͂Ƃ��������� �o�����Ȃ�܂��B |

| �����ߍx�̖��R��s�`�����̍��R�����̍����̓T���T���̐����Δ�Ԃ悤���Y��ȍ����ł��B �����Ƃ͂���Ȃ��Y��Ȃ��̂��ƔF����V���ɂ��܂��B�������唼�̍����͍����ƍ����������������ł��B���̍���������� �����́u�S�r��v�Ƒ��̂���܂��B�����͌��ݎ��ނƂ��Ă̍����ɂ͉i�v�ɍ���Ȃ����Ƃł��傤�B |

| �Q���ԂɂQ�x�����܂����B�v���U��ł����B�Q�䂪���ƌ����Ă������d���Ǝv���܂����B �R���o�[�g�����g�Ȃ̂Ńh�A�Ɍ�����������S���ĐQ��܂��B���q�͓��h�C�c���ł����B |

| ���B�ł̉��͂͑S�̂��猩��Β�����ł����A�앝�͓��{�̑�͂��͏����L�����Ȃ̒��x�ł��B�Ȃ����݂͊������̂悤�ł��B�h�i�E��̕����L�����ʂ�����܂��B |

| �����ɂ͍���܂����B���{�łS�������������ł��邠��̌��ł��B�����ł͗�Ԃ̉^�s�̈��S� ���ŋߐ��肳�ꂽ�����ł��B�l���悹���Ԃ͕����������[�g���ȏ�͉^�s��~�B�ݕ���Ԃ́E�E�E |

| �̐S�Ȕ����A�ɂ��Ēx���Ȃ�܂����B����������̂��V���N���[�h�̗��̍ő�̖ړI �ł����B�f���炵���lj��Y����������Ȃ��قǎc���Ă��܂��B�S�ʂ̕ǂƓV��͕lj�Ŋ��S�ɂ������Ă��܂��B�V��ɂ� ��V�������Ă��܂��B���{�̍����˂Ȃǖ��ł͂���܂���B�������������ł悢�̂ł��B�ł��ʐ^����̐�������280�� �i4,200�~�j�Ƃ́A������̑��������Ĉꐡ�����̂ł́H���ɐ��畧����x�[�N���N�畧�������܂������ً��k�̔j��Ō���e�� ����܂���B |

| �����̏�ƌ��͌̏�����܂����B�����p�Јȏ�̓D�̉c�邾���ŁA������z�����邱�Ƃ� �o���܂���B���̐̉��������������x�ɂ���������܂���B |

| �q���̂��y�Y����̂������̂ɂ�焈Ղ��Ă��܂��܂��B�w�Z�ɂ��s������������Ă���̂ɂ�

����܂����A����ȏ����Ȏq���ɂ���Ȃ��Ƃ�����Ȃƌ��������B �@�����̏����͋����B���[���ᔽ�𒍈ӂ����� �ґR�Ɣ������Ă��܂��B�����ɔ���̂ɂǂ����Ăł��傤���H |

| �����n�т𑖂��Ă��Ċ�����̂ł����A��̐Ղ���R����̂ɑS�����͗���Ă��܂���B �㗬�Ő�����p�ɉ��ɏo���Ă��܂��Ă���悤�ł��B��J�̎����������悤�ł��B |

| ����������������̂ł����A���ɂ����Ŗ��܂肻���ł��B�������r�j�[���̐�[���y�̒���|�v���̖� ��R�����������Ă��܂��B�h���p�̃r�j�[���V�[�g��������Ǝ��Ȃ��Ŏ��̍k������Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B |

| ��ʂɓ��H���ǂ�����܂���B�������H�ł����ڂ݂����菙�s���鎞������܂��B �g���b�N�ׂ̉̐ς݉߂��Ɍ��������邻���ł��B |

| �V���N���[�h�͂قƂ�ǃo�X�̗��ł������A���{�̊ό��o�X���C���[�W����Ɗ��҂͂���ł��B ���{�̂R�O�N�قǑO�̃o�X�Ǝv���ΊԈႢ����܂���B�����ԏ��ƍ����ɂ��Ȃ�܂��B |

| �H���͂����ۃe�[�u���ɐ��肾������o�܂��B�c���Ă��������Ȃ��Ǝv���� ���܂��܂��B���B���[�����ɕ����R���A���_�����͂����ق��B |

| ���n�ڂ͑z���ȏ�ɋK�͂̑傫�Ȃ��̂ł����B�܂��O�̕����������@��N�����Ă��܂���B �n�c��˂ɂ��Ă��R�S�̂�����ł��B���̉��ɋ�����R�̂悤�ɖ��܂��Ă���悤�ł��B |

| �A��̋A���̍ہA������`���ї��Ɖ��ɉ��͂����X�Ɨ���Ă���̂����Ȃ�̎��Ԃ݂��܂����B ���͂ɕʂ�������A���Ƃ��Ƃ��Ȃ���n�߂ẴV���N���[�h�̗��̎v���o�ɂӂ����Ă��܂����B |

| ���̊��z���ł��܂�ǂ����Ƃ���������܂���ł������A���������{�l�͒������A���{�����̌���Ƃ��ē���ƑA�]�̊፷���Ō��Ă���̂ł��B�`�A���A���A���̎���̌Ñ㒆���ł��B�����⊿���ɏo�Ă���u�l�ʑ^�́v���ꂽ������Ă݂����Ƃ��A�u���z���M�v�̓n���M�ɏ���Ă݂����Ƃ��A�u�w���̐w�v�Ƃ͂ǂ�Ȑ�ł̐킢�Ȃ̂��Ƃ��A�z�����������ł������Ƃ��߂��܂��B�܂��߂������ɂ��Аq�˂����Ǝv���܂��B |